聖隷クリストファー大学同窓会では、母校援助の一つとして、在学生が「海外研修(4学部共通)・国際専門研修(学部別)」に参加するために必要な費用について、海外研修奨学金として資金を支援しています。2024年度秋セメスターでは4つの派遣プログラム(カンボジアJHプロジェクト・アメリカ看護研修・シンガポールリハビリテーション研修・アメリカ教育研修・フィリピン国際理学療法実習)が実施されました。

海外研修奨学金を利用したプログラム参加者の声をご紹介いたします。(学年は研修当時のものです)

カンボジアJHプロジェクト

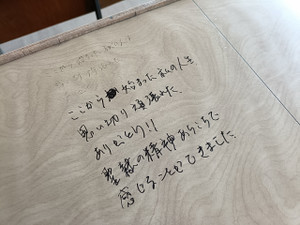

カンボジア研修では、誰かを救う看護の力と共に、現地で出会った方々に生きることや人との関わりの本質について教えて頂いたように感じます。異なる文化、生活の中での現地の方たちとの関わりは、日々当たり前に感じていた日本での生活や自身の価値観を見つめ直す機会となりました。

ジャパンハート病院ではワークショップ、シャドーイング、手術見学をさせて頂きました。療養児たちは闘病生活をする中で、現在に至るまでに多くの葛藤や痛み、試練を乗り越えてきていと思います。しかし、彼らは私たちと共にワークショップを全力で楽しみ、歓迎してくれました。彼らの真っ直ぐな視線や笑顔は今も鮮明に記憶に残っています。またガーゼ一枚の使い方にしても日本の医療との違い、限られた物資の中で患者に最善の医療を提供するには何をするべきなのか、と医療の本質を学ぶことができたように思います。

研修で得た人々の温かさや現地の人のたくましさから、日本とカンボジアそれぞれの生活に良さがありますが、最も大切なのは物質的な豊かさではなく、心の豊かさであると気づくことができました。最後に、このたびは海外研修用奨学金を給付いただき、誠にありがとうございました。頂いた奨学金は今年控えている自身の語学留学に使わせていただきたいと思います。新たな地で語学を身につけ学びを深め、国際的な分野で看護師として社会に貢献できるよう努めていきたいと思います。

(看護学部3年次生 鈴木さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

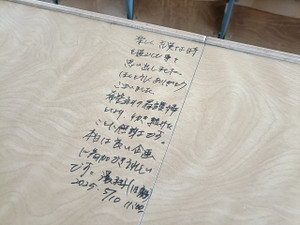

この度は、同窓会海外研修奨学金を給付していただき、誠にありがとうございました。いただいた奨学金は、カンボジアでの病院訪問、ワークショップ参加、アートワークスクールでの活動に必要な移動費や食費に充てさせていただきました。

研修では、文化や医療環境の違いを肌で感じるとともに、限られた医療資源の中で支援を行う現地スタッフの工夫や姿勢から、看護における柔軟性や多職種連携の重要性を学びました。また、異文化でのコミュニケーションを通じて、相手の背景を理解しながら関わる姿勢の大切さを実感しました。

今回の経験を今後の学びに活かし、より広い視野で看護を実践できるよう努めてまいります。貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。

(看護学部3年次生 松本さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

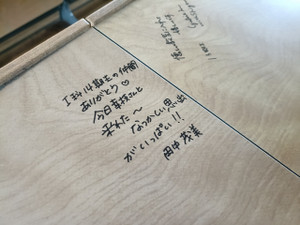

国際アクティブラーニングではカンボジアの医療と教育について学ぶだけではなく、カンボジアの歴史や文化についても学ぶことが出来ました。

カンボジアは約50年前に大量虐殺があり医師や教師などさまざまな知識人が犠牲になりました。そのため医療の提供が困難になり基盤が失われ、現在、医療への信用が低い状態にあります。Japan Heart病院の研修中、足を切断しまだ痛みのある小児がんの子供たちのたくさんの笑顔から私は多くのエネルギーをもらうことができ、医療の届かない地域での活動支援の夢がさらに大きくなりました。そして、国際支援について過干渉に支援するのではなく現地の方々が将来自立していけるようにニーズに合わせた支援が必要だと学ぶことが出来ました。

奨学金をいただいたことに対して、心から感謝申し上げます。現地の看護師さんにシャドーイングさせていただいて自分の医療英語に対しての知識の足りなさと戸惑いを感じました。そのため今回の奨学金は医療英語の参考書に使わせていただきたいと思います。国際医療英語認定試験等にも挑戦していきたいと考えております。この貴重な支援により私の学びの道がさらに広がり、目標に向かって着実に進むことが出来ます。改めて心から感謝申し上げます。

(看護学部3年次生 村松さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

アメリカ看護研修

アメリカ研修では、事前準備・事後学習を含め多くのことを学ばせていただきました。小学生から英語を学んできた中で、実際に英語を話す方々とコミュニケーションをとる機会はほとんどありませんでした。そのため、自分が学んできた英語は役に立つのか、会話をすることはできるのかが人生における疑問でした。

現地の学生と会話をすることに緊張しましたが、綺麗な文ではなく、とにかく言葉を発し、ボディランゲージを取り入れることによって自分が伝えたいことをなんとなくですが伝えることができました。これは生涯忘れることの無い経験であると思います。

今回、奨学金をいただきありがとうございました。現地での食事代や観光費用に使わせていただきました。貴重な経験をさせていただき感謝しております。本当にありがとうございました。

(看護学部3年次生 西崎さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

本研修を通じて、日米の看護の違いや共通点、多職種連携の重要性、文化の違いから学んだ自己表現の大切さ、そして英語と看護を学ぶことへの意識の変化を実感しました。

米国では看護師の専門性が高く、職種ごとに役割分担が明確で、患者に対する丁寧なケアが実現していました。また、多様な価値観の中で自分を表現する力の必要性も学び、自分自身と向き合うきっかけとなりました。英語力は患者との信頼構築にもつながると知り、今後は語学力と専門性を磨き、誠実で責任ある看護師を目指していきたいと強く思います。

聖隷クリストファー大学同窓会の皆様、この度は奨学金のご支援をいただき心より感謝いたします。頂いた奨学金は研修費用の一部とさせていただきます。

(看護学部2年次生 影山さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

この度は奨学金をご支援いただき、本当にありがとうございました。

アメリカでは、病院や小児ホスピスの見学、大学の講義参加など、たくさんの貴重な経験をすることができました。学生たちが自分の考えをはっきり伝えている姿が印象的で、自分ももっと積極的に発言していきたいと思うようになりました。糖尿病患者のシミュレーション演習では、リアルな環境の中で自分で判断して動くことの大切さを実感しました。

この経験を通して、英語や看護の勉強への意欲が一層高まり、これからの実習でも学んだことを活かしていきたいです。あたたかいご支援に心から感謝しています。

(看護学部2年次生 杉本さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

私にとって、アメリカでの研修は自分の考えを変える大きな経験となりました。

看護に関しては、実際に病院に行き、診療の様子や病棟でのケアを観察させていただきました。患者さんは世間話をしながらも、積極的に質問をしたり、不安なことを看護師さんに伝えたりしていました。看護師さんと患者さん、そしてその家族との間には信頼関係が築かれており、患者さんにとって過ごしやすい雰囲気があると感じました。日本人に比べて、話すときも聞くときも目を見てコミュニケーションを取っており、話しやすいと感じました。休日には、現地の学生さんと一緒に観光をしました。たくさんお話ししたり、一緒に写真を撮ったりと良い時間を過ごすことができ、あっという間に休日が終わってしまったと感じました。

アメリカでの研修を通じて、医療における日本との違いを学びました。また、アメリカの人々の温かさに触れることができました。今回学んだことを今後の学習や実習に活かしていきたいと思います。

奨学金をいただき、心より感謝申し上げます。この奨学金によってアメリカ研修がより充実したものになりました。今回の研修で学んだことを生かし、今後も学びを深め、社会貢献できるよう努力してまいります。

(看護学部2年次生 鈴木さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

今回のアメリカ看護研修では、サミュエル大学での講義やシュミレーション演習、2箇所の病院での院内ツアーやシャドウイング、小児ホスピスの見学、休日の観光を行いました。

活動全体を通して、日本との医療体制や教育体制の違いに気づくことができ、日米それぞれの良いところだけでなく、改善していく必要がある感じる所を考えることができました。

まだ病院実習の経験は2.3回であることから日本の医療や看護の特徴についてはっきりと断言できる状態ではありません。そのため、今後の実習等を通してさらに日米の相違点を見つけていきたいと感じました。また、研修を通して学んだことを今後の患者さんとの関わりの中で活かして行きたいと思います。

(看護学部3年次生 二橋さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

国際看護研修を通して、アメリカと日本の看護技術や教育の違い、病院での看護師の働きやすさの違い、抱える健康問題の違いなどについて学ぶことができました。

看護師が単独でできる技術の幅や、より臨床に近い環境で技術練習ができる環境が日本と違い、日本にもあればいいなと羨ましく思うものが多くありました。また、日常生活を通して、アメリカの文化や国民性に触れ、常に英語に触れる機会をもつことができ、日本と違う文化を体験しながら英語力の向上に励むことができました。

この研修で得た学びは、今後の実習等に活用したいと思います。この度は奨学金をいただきありがとうございました。研修への参加費用の一部に充てさせていただきます。

(看護学部3年次生 安富さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

シンガポールリハビリテーション研修

今回のリハビリテーション海外研修で同窓会海外研修奨学金を利用させていただきました。頂いた費用は、空港までの交通費や現地の食費として利用しました。貴重な経験に支援して頂きありがとうございました。

私は、今回初めて海外に行きました。日本と異なる点を学んだのと同時に、日本の良さも学びました。医療制度の違いにより病院や施設の存在意義も日本とは異なっており、臨床現場の様子はとても新鮮でした。医療に関する研修ではありましたが、異文化にも触れることができ、多様性が求められる現代では、もっと知識を増やす必要があると感じました。今回を活かし、今後のリハビリテーションに繋げていきたいです。

(作業療法学科2年次生 河合さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

シンガポール研修を通して、シンガポールと日本との相違点を沢山見つけることができた。浜松よりも面積が小さいシンガポールだが、全体の医療の質が保たれているように感じた。

日本は医療の質が分散しているため、格差があるのではないかと考えた。格差を埋めるためには、どうするべきか考えることも未来の医療への重要な一歩となると考える。医療従事者ひとりひとりが医療について考え、その意見を交換し共有し合うこともよりよい医療を提供する上で必要となって来るのではないかと考えた。

シンガポール研修を通して、外国から見た日本の医療保険制度について学び直すきっかけとなった。ふと日本はどうかと聞かれて答えられるほどまだまだ知識が足りていないため、もっと学んで医療従事者を目指す自分にとって今何ができるのか考えて行動できる人間を目指したい。日本の医療保険制度のみならず、世界各国の医療保険制度もすることによって様々な取り組み、相違点、問題点などを知ることができるため、もっと学びを深めていきたいと感じた。

この度は、奨学金のご支援をしていただきまして誠に感謝しております。奨学金は、今回の研修の費用を出してくださった母への感謝を込めたプレゼントや新学期の新しい科目で活用するファイル、勉強道具等に使わせていただく予定です。今後とも学びを深めて研修にて得た知識を活用し、より一層努力していきたいと考えています。

(作業療法学科2年次生 猿田さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

2025年3月に行かせていただいた、シンガポール研修について報告します。シンガポールでいくつかの病院・施設を見学させていただき、現地の医療・リハビリテーションについて、主に日本との相違点を実感できた。

日本との違いについて印象的であったのは、インターネットの活用である。積極的にインターネットを活用して、患者さんに合わせた治療を行っていた。カルテもシンガポールのすべての病院で見られるような電子カルテとなっており、大変感銘を受けた。今回経験したことをもっと生かしていくために、リハビリテーションはもちろん、言語の勉強にも励んでいきたい。

最後に、奨学金の選考に追加で選出していただき誠にありがとうございました。奨学金につきましては、PT学科の学生や先生のお土産に使わさせていただきました。

(理学療法学科2年次生 大森さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

シンガポール研修を通して、多文化が共生する社会において、異なる宗教や価値観を持つ人々が互いを尊重し合いながら生活している姿に感銘を受けました。実際に病院や施設を見学し、日本とは異なる医療制度や理学療法士の関わり方を学んだことで、自分の視野が大きく広がりました。

特に、言語や文化の違いに柔軟に対応しながら患者に寄り添う理学療法士の姿勢に強く刺激を受け、自分もそのような対応力を身につけたいと感じました。英語が話せない患者に対して中国語で対応する様子を見て、改めてコミュニケーション能力の大切さを実感し、まずは英語力を高めていきたいと強く思いました。また、シンガポール工科大学の学生に観光名所を案内してもらい、文化や街並みの違いにも触れることができました。観光や食事、交流を通して、シンガポールの多様な魅力を実感することができた貴重な研修となりました。

今回の研修にあたり奨学金をご支援いただいたこと、心より感謝申し上げます。ご支援いただいた奨学金は、現地での食事代や観光施設の入場料、移動費などに有効に使わせていただきました。このような支援があったからこそ、安心して学びや交流に集中することができ、大変充実した研修となりました。ありがとうございました。

(理学療法学科2年次生 牧野さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

アメリカ教育研修

このたび、アメリカへの留学を通して、現地の保育を実際に見るという大変貴重な経験をさせていただきました。アメリカでは、保育が自然と密接に関わっていることがとても印象的でした。広い園庭や森、公園など、自然環境の中で子どもたちが思いきり身体を動かして遊ぶ様子は、生き生きとしており、子どもたちの自主性や創造性を育む場として自然が大きな役割を果たしていることを実感しました。

また、保育の中で特に感銘を受けたのは、子ども一人ひとりの特性や興味、発達段階に合わせたカリキュラムが組まれていた点です。保育者は子どもを一括りにせず、それぞれの子どもに対して丁寧に関わり、個々の育ちを尊重していました。例えば、ある子どもが虫に強い関心を示した際には、その興味を深められるような活動がすぐに提供されており、子どもの「やりたい」を大切にした柔軟な保育が展開されていました。

さらに、保育者と保護者との連携の深さにも驚かされました。日々の送迎の中でのコミュニケーションはもちろん、定期的な面談や家庭との協力を重視したイベントなどが充実しており、子どもを中心とした「チーム」として共に育てていこうとする姿勢が根づいていました。こうした連携のあり方は、子どもにとってより安心できる環境を築くだけでなく、保育の質を高める大きな要素であると改めて感じました。

この経験を通じて、私は今後の日本の保育においても、子ども一人ひとりの個性や興味を尊重しながら、集団の中での学びや育ちを支える保育を目指していきたいと強く思うようになりました。また、保護者との連携・協力をより丁寧に築くことで、家庭と園が一体となって子どもを育てる関係性を大切にしたいと考えています。

今回の留学は、私にとって保育の在り方を見つめ直す貴重な機会となりました。そして、このような学びの場を得ることができたのは、同窓会奨学金によるご支援があってこそです。心より感謝申し上げます。いただいた奨学金は、現地での実習費や教材の購入費など、学びを深めるために大切に活用させていただきました。改めて、温かいご支援に深く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

(こども教育福祉学科3年次生 清水さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

フィリピン国際理学療法実習

このたび、フィリピン・ラオアグでの2週間の国際実習に参加しました。

現地では医療機材が限られている中で、工夫や知識を最大限に活かしてリハビリを提供する姿勢に強い感銘を受けました。学生たちもエビデンスレベルの高い情報を積極的に学ぶ姿勢を持っており、大きな刺激を受けました。自由時間には観光地を案内してもらい、学生の家族が家庭料理をごちそうしてくださるなど、文化的な交流の時間も得られました。

こうした経験を通して、自分の価値観や視野が大きく広がりました。このような貴重な機会をいただけたことに感謝しています。ご支援ありがとうございました。

(理学療法学科3年次生 天谷さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

フィリピンの実習では、急性期病院、小児科施設、大学のスポーツチームのメディカルスタッフの帯同など様々な体験をしました。

これらの経験を通して学んだことは主に2つあります。1つ目は、日本とフィリピンの理学療法の違いです。フィリピンでは呼吸介助、排痰介助でのスクイージングが行われてないことや透析中の運動が行われていないこと、装具がなくテーピングで代用していることなど日本のほうが医療設備が整っていると実感しました。しかし、応急処置として最先端であるPEACE and LOVE処置を行っていること、患者さんや利用者さんに対するかかわり方が素晴らしく、皆さん楽しんでリハビリを行っていたことなど非常に素晴らしいこともたくさんあり、これからに生かしていきたいと思いました。

2つ目はコミュニケーションの取り方です。英語での会話に不安があったのですが、一生懸命にくみ取ろうとする姿勢、伝えようとする姿勢で丁寧に接することでコミュニケーションをとることができると実感しました。この姿勢はこれからも大切にしたいと思いました。

実習に行くにあたり奨学金をいただきました。奨学金は現地の学生との食事の際に使わせていただき、交流を深めることができました。ご支援いただきありがとうございました。

(理学療法学科3年次生 犬塚さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

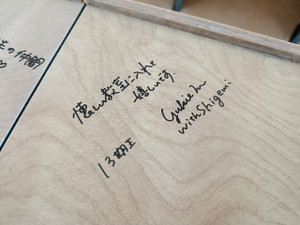

国際理学療法実習は、私にとって一生の思い出となるかけがえのない時間を過ごすことができた時間でした。海外でのリハビリテーションに触れることが出来たことで、自分の視野を広げていくことが出来たと感じます。

今回の実習では、見学させていただくだけではなく、実践的に患者さんを触らせていただいたり、治療を手伝わせていただいたりもさせていただき、とても貴重な経験をさせていただきました。また、実習を通して英語力も身に付けていくことが出来ました。英語力には自信があるわけではなかったですが、積極的に現地の理学療法士の方や、先生、学生とコミュニケーションを取るようにしたことで、英語でのコミュニケーション力を高めていくことが出来ました。そして何よりも一番心に残っていることは現地との学生と過ごした時間です。現地の学生とは、現地の言語を教えてもらったり、一緒に症例報告をしたり、ご飯を一緒に食べたり、プールで遊んだりなどたくさんの思い出を作ることができました。

同じ理学療法士を目指す海外の学生とたくさんの関わりを持てたことで、自分ももっと頑張ろうと思うことが出来ました。現地の方からたくさんの優しさを頂いた時間を過ごすことが出来ました。

(理学療法学科3年次生 鈴木さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

今回のフィリピン実習では、マリアノ・アマルコス州立大学の学生と共に現地病院を訪問し、理学療法の観察と実践的介入を行いました。

特に、限られた医療資源の中で運動療法やマッサージ、補助具の簡易作成など創意工夫を重ね、効果的な治療プランを立案・実施しました。脳卒中患者さんへの支援では、言葉の壁をジェスチャーや図解で乗り越えつつ、機能訓練に取り組む様子を間近で観察しましたが、短期間の実習のため長期的な回復過程を追跡することはできませんでした。また、家族参加型ケアの重要性を体感し、現地スタッフや患者さんの温かな笑顔に支えられながら築いた信頼関係や多文化コミュニケーション能力は、今後の卒業研究や臨床実践における貴重な糧となりました。

限られた時間ながらも得た異文化理解と柔軟な問題解決力は、今後のキャリアにおける大きな財産となり、多様な背景を持つ患者さんに寄り添う治療者像を築く礎になると確信しています。また、現地での生活費を奨学金で支援してくださった同窓会の皆様には、心より感謝申し上げます。

(理学療法学科3年次生 竹内さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

フィリピンでは、日本では見ることができないような患者を多く見学させていただきました。例えば、日本では現在発生していない狂犬病の患者を見学する機会がありましたが、フィリピンでは多く見られる疾患であることを知りました。また、透析を受けておられる患者の見学もさせていただきました。透析患者は日本でも見学可能ではありますが、私にとっては今回が初めての見学となり、非常に貴重な経験となりました。

臨床見学のみならず、フィリピンの文化にも触れることができた実習は、非常に有意義な時間となりました。なお、本実習の期間中、奨学金を活用し、建築様式や食事を通じてフィリピンの文化を体験させていただきました。

このような貴重な経験をさせていただくにあたり、奨学金をご支援くださいました同窓会の皆様に、心より感謝申し上げます。

(理学療法学科3年次生 武智さん)

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

2025年2月15日から3月1日までの2週間、フィリピンの北イロコス州にて国際理学療法実習に参加させていただきました。この実習では、理学療法の知識や技術だけでなく、現地の文化や価値観、人々の暮らしや考え方に実際に触れることができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。

フィリピンと日本とでは、医療を取り巻く環境や制度、リハビリテーションの進め方、患者さんとの関わり方など、さまざまな面において違いがありました。たとえば、設備や物資が限られている中でも、現地の理学療法士の方々は非常に工夫を凝らしながら、患者さん一人ひとりに寄り添った支援をされていたのが印象的でした。そうした姿を間近で見ることができ、自分自身の理学療法士としての在り方や、支援に対する姿勢について深く考えさせられる機会となりました。

また、私は英語があまり得意ではなく、これまで積極的に英語を使うことを避けてきた経緯があります。しかし、今回の国際実習では、現地の学生やスタッフの方々と積極的に英語でコミュニケーションをとる必要があり、初めは不安もありましたが、伝わったときの喜びや相手との距離が縮まる感覚を通して、言語の壁を越える楽しさを実感することができました。これは、私にとって大きな自信となりましたし、今後も英語に対して前向きに取り組んでいきたいと思うきっかけとなりました。

さらに、現地での生活を通して、食文化や宗教観、家族のつながりの強さなど、日本とは異なる社会的背景や文化的特性に触れることができたことも、大きな学びのひとつです。日常生活の中では得ることのできない視点を得ることができ、多様な価値観を理解する大切さを改めて実感しました。

今回の国際実習は、理学療法士としての成長だけでなく、一人の人間としての視野を広げる大きな機会となりました。今後はこの経験を日々の学びや将来の臨床現場に生かし、より柔軟な発想と広い視野を持った理学療法士を目指して努力していきたいと思います。

このような貴重な経験をさせていただくにあたり、奨学金をご支援くださいました同窓会の皆様に、心より感謝申し上げます。

(理学療法学科3年次生 峰野さん)